Retrouvez les vidéos du Prof. Dr. Wolf Langewitz ici :

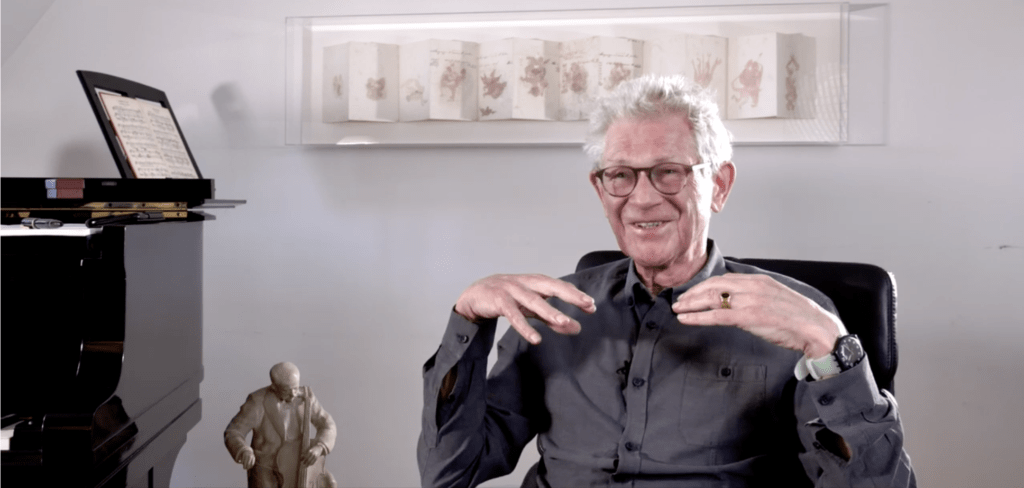

L’annonce d’un diagnostic de cancer est une étape difficile tant pour les patients que pour les médecins. Pour les uns, c’est la peur du pire et de l’inconnu tandis que pour les autres, il s’agit de trouver les bons mots pour annoncer un diagnostic difficile. Depuis plusieurs années, des formations spécifiques aident les professionnels de la santé à mieux communiquer avec leurs patients. Entretien avec le professeur Wolf Langewitz, docteur en médecine. Il est professeur émérite de médecine et chargé de cours en psychosomatique et communication à l’Université de Bâle.

Par Adeline Beijns

Comment le diagnostic d’un cancer du sang est-il annoncé au patient ? Quels sont les éléments à prendre en compte ? Est-il utile de dresser le profil d’un patient ?

A ma connaissance, il n’existe aucun moyen de prédire la réaction d’un patient en fonction de ses caractéristiques, et il n’existe donc pas de méthodes spécifiques et bien définies pour annoncer un diagnostic de cancer. Toutefois, malgré la gravité de la maladie, il est important d’utiliser le mot «cancer» et de laisser au patient le temps de s’adapter à cette nouvelle qui peut être surprenante. Ce premier processus d’assimilation est généralement reconnaissable au fait que les personnes concernées quittent le contact visuel et ‘regardent à l’intérieur’, pour ainsi dire. La deuxième étape consiste à préciser qu’il s’agit d’un cancer des cellules de la moelle osseuse (ou des ganglions lymphatiques, etc.). Concrètement, cela pourrait ressembler à ceci : «Vous avez un cancer», – pause – lorsque le patient reprend le contact visuel, communiquer la deuxième partie du diagnostic et dire par exemple : «C’est un cancer des cellules de la moelle osseuse».

Comment bien communiquer avec les patients et leur assurer un suivi optimal ? Pourquoi l’empathie est-elle importante dans la relation thérapeutique ?

Il ne peut y avoir de suivi thérapeutique optimal sans continuité dans les soins. La continuité et l’impression du patient que ce médecin se soucie vraiment sont des éléments essentiels de la relation de confiance entre le professionnel et le patient.

Comment obtenez-vous le consentement éclairé du patient lorsqu’il s’agit de différentes thérapies possibles ?

Le consentement éclairé signifie que les personnes concernées ont compris leur diagnostic, connaissent les options de traitement et savent ce qui se passera si rien n’est fait. Il y a généralement une énorme quantité d’informations qui pourraient être communiquées ; le professionnel doit décider quelles informations doivent être communiquées et à quel moment. Les personnes concernées devraient au moins avoir compris qu’il existe un traitement, qu’il offre éventuellement une certaine chance de guérison, mais qu’il comporte des risques et que l’absence de traitement entraînera très probablement la mort.

Quelle aide pouvons-nous apporter aux patients pour faire face au diagnostic et à leur nouvelle vie ?

Les psycho-oncologues peuvent aider les patients à trouver des aides au sein de leur environnement ou entourage, et à identifier certaines ressources et qualités dans leur personnalité, afin de mieux gérer les effets d’un diagnostic de cancer. Leur première tâche consiste donc à identifier les ressources existantes. Leur deuxième tâche est de proposer des ressources qui ont été négligées dans la vie du patient ou dans sa biographie.

En acceptant que la gestion d’un diagnostic de cancer est un processus continu, dont l’évolution n’est pas linéaire vers une meilleure assimilation, mais peut tout à fait contenir des rechutes dans des modes d’assimilation déjà surmontés. Les rencontres sont étayées au fil du temps par une relation que l’on espère de plus en plus solide.

Les hémato-oncologues sont-ils formés à la communication ?

En Suisse, oui, mais pas nécessairement dans d’autres pays. Les hémato-oncologues devraient insister pour que cette partie de la formation reste obligatoire ; ils bénéficieraient d’une formation professionnelle.

Où les hématologues peuvent-ils se former pour améliorer leurs compétences en matière de communication ?

En Suisse, auprès de la Ligue contre le cancer.

Reçoivent-ils régulièrement un feedback sur la manière dont ils peuvent s’améliorer ?

Malheureusement, ce n’est pas le cas. C’est à mon avis le principal défaut des programmes de formation actuels et devrait être complété par l’intégration de contacts 1:1 basés sur Internet.

Quels conseils donneriez-vous aux hématologues ?

De s’efforcer de mettre en place une supervision continue pour les soutenir dans leur travail exigeant et les aider à faire preuve d’empathie à l’égard des patients et de leur famille.

Cet article a été réalisé avec l’aimable soutien de Janssen-Cilag SA – CP-405412 08/2023

![]()