Le congrès annuel du Comité européen pour le traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) s’est achevé, en ligne, le 15 octobre dernier. Réunissant plus de 9000 chercheurs et professionnels de la santé, l’ECTRIMS est la plus grande conférence mondiale sur cette maladie permettant de faire le point sur l’actualité et les dernières découvertes de la recherche. Entretien réalisé auprès de la Dre Marie Théaudin, spécialiste des pathologies neuro-inflammatoires du système nerveux central et périphérique au Service Neurologie du CHUV.

Par Adeline Beijns

Quel est le but de l’ECTRIMS et quels sont les avantages à y assister ?

Ce congrès, multithématique, permet en trois jours seulement de prendre connaissance des progrès significatifs réalisés dans le domaine de la sclérose en plaques (SEP) et des maladies inflammatoires du système nerveux central. On y est ainsi informé des dernières nouveautés en matière de traitements, d’épidémiologie, de recherche fondamentale, etc.

Cette année, le congrès était réalisé de manière virtuelle, ce qui est dommage car son principal avantage est l’échange direct avec d’autres collègues pour pouvoir partager ses expériences. Bien que ce congrès ne soit pas accessible aux patients, les associations et médecins leur transmettent généralement les messages les plus importants.

Quels sont les sujets qui vous ont particulièrement intéressée ?

Divers sujets très intéressants ont été abordés et en voici une liste non exhaustive : la possibilité d’arrêter les traitements de fond chez certains patients, la poursuite des traitements anti-CD20 au long cours, l’amélioration de l’évaluation fonctionnelle des patients (le score actuel, appelé EDSS, a l’inconvénient de se focaliser sur les capacités de marche et ne tient pas compte de l’atteinte des bras et peu de l’atteinte cognitive), le devenir des patients chez qui on détecte des anomalies évocatrices de SEP sur une IRM faite pour une autre raison (syndrome radiologique isolé) et l’intérêt ou non de les traiter dès ce stade, les nouveaux critères d’imagerie pour rendre plus fiable le diagnostic de SEP.

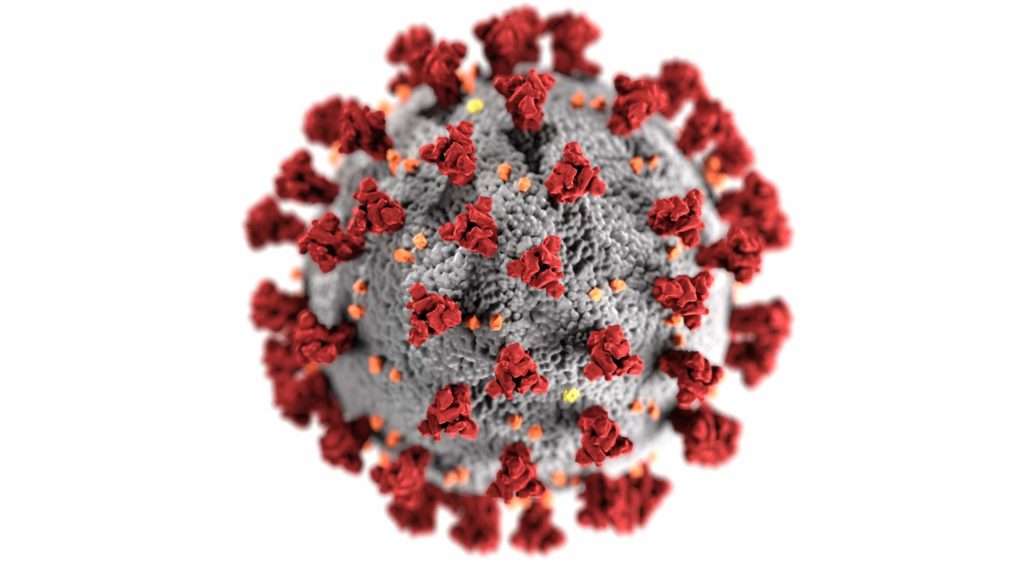

Le coronavirus a eu un impact sur la prise en charge des patients atteints de SEP. Qu’avons-nous appris durant l’ECTRIMS ? Quelle a été votre expérience personnelle ?

De nombreuses données ont été publiées et également revues à l’ECTRIMS concernant l’épidémie de SARS-CoV-2 et son impact chez les patients ayant une sclérose en plaques. Même si les données recueillies dans les registres nationaux et internationaux sont de qualité variable et difficilement comparables, toutes celles qui se sont intéressées aux facteurs de risque des formes graves de COVID ont montré que les patients avec un handicap neurologique important lié à leur maladie avaient un risque augmenté de forme grave, ainsi que les patients traités par anti-CD20.

De façon très intéressante, la prof Sormani à l’ECTRIMS a souligné qu’il avait peut-être été conclu trop vite que les taux de mortalité et d’hospitalisation en soins intensifs étaient assez similaires à la population générale chez les patients ayant une SEP. En effet, dans la population générale, les patients nécessitant une hospitalisation en soins intensifs ou décédant des suites du COVID sont principalement les patients hommes âgés, alors que la population des patients SEP est principalement féminine et jeune. Les Italiens ont ainsi pu montrer qu’à sexe et âge égal, les patients avec une sclérose en plaques sont plus à risque de façon générale d’avoir une forme grave ou de décéder de l’infection à COVID.

Concernant la prise en charge des patients SEP à l’hôpital universitaire, au début de l’épidémie, la difficulté a été de pouvoir recevoir les patients en consultation. Avec le recul, nous pouvons dire que la grande majorité des patients n’ont pas arrêté leur traitement de fond. Si certains l’ont stoppé au début, ils ont très vite pu le reprendre. Il n’y a que peu de patients qui sont restés sans suivi médical. Le plus grand impact a été psychologique à la suite de l’isolement forcé que nous avons tous subi. Certaines études ont montré que les patients SEP ont développé plus de syndromes dépressifs, de troubles du sommeil et de fatigue pendant la pandémie que la population générale.

Comment la vaccination contre la covid a-t-elle été accueillie par vos patients ? Qu’avons-nous appris durant l’ECTRIMS ?

Dès le départ, les recommandations ont été très claires, à savoir qu’il n’y avait pas de contre-indication à se faire vacciner si on est atteint de sclérose en plaques. Nous savons maintenant que le vaccin n’engendre pas de risques particuliers pour les patients atteints de SEP. Il a par ailleurs été montré qu’avec certains traitements, la réponse vaccinale était moins bonne. C’est pour cette raison que cet été, des recommandations ont été faites pour administrer une troisième dose si les anticorps post vaccinaux n’étaient pas suffisamment positifs. Il a par ailleurs été confirmé à l’ECTRIMS par une équipe italienne que la réalisation du vaccin à distance d’une cure d’anti-CD20 (idéalement 4-5 mois) améliorait la réponse au vaccin.

Une autre étude a aussi montré que même si les patients sous anti-CD20 développaient moins d’anticorps, il y avait d’autres cellules immunitaires qui réagissaient au vaccin. Au quotidien à l’hôpital universitaire, même s’il y a eu des hésitations au début, la majorité des patients se sont fait vacciner.

Quelles solutions avez-vous apportées pour continuer à suivre vos patients pendant le confinement et quels aspects ont été présentés durant le congrès ?

Nous avons mis en place des consultations téléphoniques et les gestes barrière qui n’étaient évidents pour personne au début. Mais même lors du confinement, nous avons toujours maintenu tous les traitements sous perfusion.

A l’étranger, certains centres de suivi des patients SEP ont développé des programmes de suivi infirmier à distance très complets pour les patients SEP, qui se sont avérés très utiles pendant la pandémie et ont montré un effet bénéfique sur la qualité de vie des patients.

Le confinement a d’une certaine manière permis aux familles de se retrouver. Avez-vous constaté une augmentation du désir d’enfant ? Qu’a-t-il été mentionné à ce sujet durant le congrès ?

Nous n’avons pas particulièrement noté d’augmentation du nombre de grossesses pendant le confinement et je n’ai pas vu de données sur ce sujet à l’ECTRIMS. Quoi qu’il en soit, la SEP n’empêche pas d’avoir des enfants et les grossesses se déroulent en général normalement, même si une équipe suédoise a montré à l’ECTRIMS qu’il y avait un risque un peu plus élevé de césarienne, déclenchement du travail, infections maternelles chez les mamans avec une SEP par rapport à la population générale.

Chez les enfants de maman ayant une SEP, il y avait aussi un risque légèrement augmenté de prématurité, infections néonatales, détresse respiratoire néonatale, ictère néonatal. On note toutefois que ceci était indépendant des traitements reçus pour la SEP et de la survenue de poussées pendant la grossesse.

![]()